Successe che tanti anni fa, ero ancora adolescente, ascoltai per la filodiffusione, l’arioso ‘Amor ti vieta’ dalla Fedora di Umberto Giordano cantato da Placido Domingo. Tanto mi piacque che lo registrai e dopo quello tutte tutte le romanze cantate dal tenore spagnolo.

Domingo era già a quel tempo una celebrità -parlo dell’inizio degli anni settanta- come testimoniava la facilità con cui era possibile ascoltarlo senza andare a teatro, attraverso i dischi e la radio. Certamente Domingo non cantava al Teatro Comunale di Bologna; se avessi voluto ascoltarlo da vivo sarei dovuto andare al Metropolitan di New York, al Teatro alla Scala, all’Arena di Verona, al Covent Garden di Londra.

Le vetrine dei negozi erano pieni di opere e recital con Domingo così acquistai con la lauta paghetta settimanale di mia madre due bei cofanetti della RCA Victor, il Tabarro e la Tosca, entrambi con gli stessi cantanti Leontyne Price, Placido Domingo e Sherrill Milnes, il primo diretto da Erich Leinsdorf, la seconda da Zubin Mehta.

Per Domingo ebbi un vero amore a prima vista per via del timbro vocale ambrato, denso, corposo, eppure vellutato, specialmente nel registro centrale, come tante voci spagnole. Il timbro è il primo elemento, quello più immediato e quindi più elementare, a colpire l’ascoltatore, e le voci scure generalmente sono quelle che colpiscono di più. La voce di Domingo possedeva pure dei difetti – gli acuti larghi ma un poco faticosi, la dizione non molto scandita – che, a quel tempo, non rilevavo, attratto principalmente dalle caratteristiche timbriche.

Qualche tempo dopo acquistai la famosa Turandot della Decca con i mostri sacri del momento, Joan Sutherland e Montserrat Caballé. Mi svenai per quel cofanetto, che a quel tempo costava dodicimila lire, una cifra astronomica per uno studente di liceo. Credevo che Calaf fosse cantato da Domingo e, invece, trovai Luciano Pavarotti, di cui ancora non conoscevo la voce.

Mi piacquero le due rivali femminile e la direzione di Zubin Mehta ma non Pavarotti. Il suo timbro mi ricordava quello di Paperino anzi Donald Duck.

La voce era troppo chiara per i miei semplici canoni d’allora e possedeva, tutto sommato, caratteristiche opposte a quelle dello spagnolo: acuti facili ma stretti, dizione chiarissima.

Ed erano differenti quanto alle qualità artistiche: Domingo risolveva i personaggi dentro alla musica, essenzialmente nel canto, mentre Pavarotti, dando valore alla parola, sembrava calarsi maggiormente nei personaggi.

Dopo svariati decenni, tutto sommato, le mie preferenze non sono cambiate.

Ora però ritengo che entrambi ben rappresentano il declino dell’arte lirica, seppure a livelli assai alti. Il fatto che siano artisti universalmente noti non vuol dire che tutte cose siano allineate lungo la strada maestra. Per Domingo e Pavarotti se avessero cantato quaranta, cinquant’anni prima, sarebbe stato assai più duro guadagnare la pagnotta: a causa delle loro caratteristiche, fors’anche limitazioni, probabilmente non avrebbero avuto un gran seguito ai tempi di Aureliano Pertile e Beniamino Gigli e si sarebbero quindi dovuti regolare in maniera differente quanto a tecnica vocale.

Le carriere di entrambi, nate sulle tavole del palcoscenico, vennero amplificate dai dischi che d’altra parte sono stati, fin dalla loro comparsa, sono sempre stati fidi amici dei cantanti lirici; in tempi di poco più lontani si aggiungeva anche il contributo del cinema. Nulla di nuovo sotto il sole, se non il fatto che le case discografiche divenute multinazionali amplificarono a livello mondiale l’impatto di Domingo e Pavarotti sul pubblico.

E amplificarono i loro effettivi meriti.

Domingo ha avuto una carriera caratterizzata da diversi momenti di sbandamento e stanchezza vocale sia per la grande quantità di recite, la vastità del repertorio, ma anche per una tecnica non ineccepibile; come un’araba fenice la sua voce è però riuscita a rinascere schiarendo il timbro e sempre più accentuando una nativa nasalità per mantenere il suono falsamente in maschera. La parte estrema della carriera di Domingo, a cui stiamo assistendo, quale di baritono mi pare triste. E’ un tenore a tutti gli effetti che canta sulla tessitura più bassa del baritono e la voce è uguale a quella di prima, né più né meno. Le attuali prestazioni da tenoritono mi sembrano che siano utili solo per evitare le crisi di astinenza dei fan dominghiani, e soprattutto delle dominghiane non più giovani.

Pavarotti è stato da molti indicato, a mio avviso sommariamente, come erede dell’età d’oro del canto all’italiana. Abbastanza ferrato quanto a tecnica di canto, se da un lato nasceva come tenore dagli acuti facili, dall’altro lato trovava proprio in essi una limitazione sgradita al mio orecchio: dapprima gli acuti del tenore modenese il loro suono non ha mai avuto la larghezza, la cavata, che caratterizzava anche i tenori lirico-leggeri o lirici delle generazioni precedenti (penso, per esempio a Tito Schipa e a Giuseppe Di Stefano. Con il passare degli anni e l’allargamento del repertorio, la strettezza degli acuti di Pavarotti è aumentata -fino a che spesso ricordavano dei vagiti di un bambino- diffondendosi e deteriorando l’accativante timbro del registro centrale.

Le interpretazioni di Domingo sono sempre apparse un po’ generiche, senza uno stile che lo caratterizzasse univocamente, affidandosi alla sensuale attrattiva della voce e ad una buona credibilità scenica. Domingo, inoltre, è sempre stato in grado di stabilire un particolare rapporto con il pubblico, un’imponderabile energia, una fascinazione capace di catturare la festante benevolenza del pubblico anche nei giorni in cui la voce non pareva oggettivamente in forma, dote che possiedono solo i grandi artisti. Aggiungo che Domingo è una persona molto simpatica.

Pavarotti agli inizi della carriera veniva rubricato come tenore dalla bella voce ma, come Domingo, con intenti interpretativi generici. Il Modenese, col tempo, invece ha costruito furbescamente un proprio stile, molto personale, forse un po’ ruffianesco, ma tutto sommato nuovo. Pavarotti, in questo, è quindi una specie di capostipite che ha avuto, e ha, diversi imitatori. Come attore appariva zelante ma un po’ naïf, limitato dall’ingombrante figura e dalla fisionomia: certe espressioni facciali, certi atteggiamenti facevano sorridere. Anche Pavarotti aveva un ottimo rapporto con il suo pubblico. Per quanto mi riguarda, ho sempre detestato le incursioni di Pavarotti nella musica pop. Non sapeva cantare in maniera convincente nemmeno Mamma di Bixio-Cherubini. In Caruso di Lucio Dalla l’ho sempre giudicato inascoltabile.

Dal vivo, comunque, sia Domingo che Pavarotti mi hanno sempre convinto nonostante qualche se e qualche ma.

E rispetto alle mie preferenze vocali di quarant’anni fa?

Forse sarà una questione di imprinting adolescenziale, ma continuo ad avere preferenza per la voce di Domingo.

Tag: Lucio Dalla

La Torta degli Addobbi

L’arte di saper cucinare costituiva per le massaie bolognesi, in dialetto le arżdåure, una parte non trascurabile della dote. Questo significava che una brava arżdåura doveva saper preparare almeno i cardini della cucina bolognese: la sfoglia di pasta all’uovo con il matterello, il profumato ragù di carne – la cónza, come dicevano i vecchi – e il brodo. Seguivano a ruota le tagliatelle asciutte, i tagliolini e passatelli in brodo, le lasagne, i tortelloni e i tortellini, poi la carne al forno con patate e verdura cruda, il bollito misto con salsa verde e verdure al burro imbiancate di parmigiano filante.

Un posto minore dentro al baule della massaia emiliana veniva occupato dai dolci. Al termine di un pranzo festivo costituito da robuste vivande, sembravano quasi degli intrusi.

I classici dolci al termine di un pranzo bolognese erano quindi, preferibilmente, quelli al cucchiaio come il fior di latte, le pere e prugne all’alkermes, la zuppa inglese e le pesche al forno. Cose semplici, gustose, d’antico sapore.

Facevano parte della dote delle brave massaie altri dolci tradizionali. Delizie apparentemente semplici, più o meno rustiche, che entrano con più difficoltà negli stomaci già riempiti di ricche portate: la torta di tagliatelle, le sfrappole, i sabadoni, le raviole, il certosino, gli zuccherini, la torta di riso, le mistocchine, le tagliatelle fritte, la ciambella dura e tenera, la pinza… Alcuni di questi erano legati a festività o ricorrenze: le raviole si cucinavano per San Giuseppe, il certosino per Natale, gli zuccherini per gli sposalizi, le tagliatelle fritte e le sfrappole si preparavano per Carnevale.

Anche la torta di riso è un dolce da sempre collegato ad una ricorrenza precisa, la Festa degli Addobbi. Pressapoco nel 1470, il cardinale Gabriele Paleotti istituì questa importante festa cittadina che si ispirava all’antica processione per il Corpus Domini.

Ogni anno, cinque parrocchie della città celebravano la Festa degli Addobbi secondo una cadenza decennale. I festeggiamenti culminavano nella processione che si sviluppava per le strade appartenenti alla Parrocchia.

Il nome di Festa degli Addobbi derivava dal fatto che le finestre sulle strade venivano ornate, per cinque giorni, con bei drappi damascati e tappeti. Gli Addobbi, appunto, I parrocchiani spargevano, inoltre, fiori lungo il percorso della processione, costruivano apparati trionfali e altre scenografie nelle piazze e piazzette, esponevano quadri. Si fasciavano le colonne dei portici con dei velluti preziosamente ricamati e lungo il percorso della processione, venivano distesi dei veli da un lato all’altro della strada. La sera sulle finestre, sui balconi, si esponevano candelabri e lumini accesi. C’era una vera competizione tra una Parrocchia e l’altra, nella ricca Bologna di un tempo, per rendere più sfarzosa la festa sotto i portici e per le strade.

Era una vera festa di popolo, una festa con le porte delle case aperte per accogliere parenti e amici ai quali si offriva il lambrusco e la torta di riso, denominata “Torta degli Addobbi”. Una specialità solo di Bologna.

Napoleone Bonaparte dileguò in un baleno questa ricorrenza e fu ripristinata, seguendo toni minori, nel 1818.

A questo punto facciamo qualche considerazione sulla Torta degli Addobbi prima di fornire le ricette.

Essendo un dolce popolare, non esiste una sola ricetta autentica ma tante ricette con sensibili varianti nella quantità degli ingredienti. Quella depositata presso la Camera di Commercio, che qui riporto, pretenderebbe di dare un crisma d’ortodossia ad un qualcosa che esiste solamente in termini di innumerevoli vulgate.

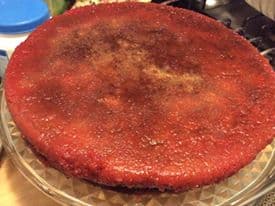

La Torta degli Addobbi non appare particolarmente bella, ma è una prelibatezza ricca e squisita.

Apparentemente semplice nella fattura, occorre pazienza per fare bene questa torta.

Solitamente io inizio la prima fase di lavorazione prima della cena poi lascio fermo l’impasto per una notte e l’intera mattina successiva e, infine, cuocio in forno nel pomeriggio.

Dopo la cottura, è bene che la torta rimanga ferma per un giorno o due, meglio al fresco, affinché il raffinato gusto della torta si esalti al massimo. La regola empirica è che più giorni passan e più diventa buona.

La torta di riso, inoltre, è pesante per via dell’umidità che deve conservare anche dopo svariati giorni. Guai mai se risulterà asciutta.

Per la cottura è bene sempre utilizzare uno stampo metallico assai spesso.

Questi sono gli ingredienti delle tre varianti che propongo.

Ricetta depositata alla Camera di Commercio di Bologna

Latte, 1 litro

Riso, 200 gr

Zucchero caramellato, 200 gr

Zucchero vanigliato, 100 gr

Tuorli d’uovo, N.3

Uova intere, N.3

Mandorle 100 gr

Un bicchierino di mandorla amara

Cannella, una stecca

Chiodi di garofano

La buccia grattugiata di un limone

Un pizzico di sale

Quattro o sei amaretti, facoltativi

Ricetta della signora Lena

Questa ricetta fu data a mia madre da una vicina di casa che mi aveva visto nascere. La signora Elena, da tutti chiamata Lena. Aveva gestito una trattoria sotto casa mia, in Via Galliera, ed era la sorella del proprietario della Trattoria ‘Da Vito’, la trattoria degli artisti, dove andavano Francesco Guccini, Lucio Dalla, Ron, Andrea Mingardi, Giorgio Gaber, Red Ronnie.

Latte, 1 litro

Mandorle, 150 gr

Riso, 150 gr

Cedro candito, 100 gr

Zucchero vanigliato, 50 gr

Amaretti, 100 gr

Zucchero, 100 gr

Uova, N.6

La mia ricetta

Trascrivo ora la ricetta che di gran lunga prediligo. Il risultato è un dolce particolarmente raffinato, quasi da alta cucina. Si trova nel bellissimo libro dal titolo «La cucina di Bologna» di Alessandro Molinari Pradelli (figlio del grande direttore d’orchestra Francesco Molinari Pradelli).

Latte 1 litro

Riso originario, 100 gr

Zucchero vanigliato, 100 gr

Zucchero semolato, 400 gr

Mandorle dolci, 100 gr

cedro candito, 100 gr

Amaretti, 50 gr

Tuorli d’uovo, N.6

Albumi, N.4

Mezzo bicchiere di liquore alla mandorla amara

La scorza grattugiata di un limone

Un pizzico generoso di sale

La preparazione è la seguente:

Portare all’ebollizione il latte, quindi aggiungere il riso, una presa di sale, la buccia grattugiata di un limone. Abbassare la fiamma e fare cuocere fino a che il latte sarà totalmente assorbito.

Nel frattempo tostare le mandorle sbucciate e poi sminuzzarle grossolanamente. Tagliare il cedro a cubetti. Tritare gli amaretti ed ammorbidirli con mezzo bicchiere di liquore alla mandorla amara.

Poco prima di togliere il riso dal fuoco, caramellare lo zucchero nelle quantità prescritte. Quindi incorporare il caramello al riso cotto, poi aggiungere lo zucchero semolato, le mandorle tritate e il cedro candito. Lasciare che il composto si raffreddi e quindi aggiungere le uova intere e i tuorli, amalgamando con energia.

Coprire il tegame e lasciare riposare per almeno dodici ore.

Il giorno dopo, imburrare lo stampo metallico e cospargerlo di pan grattato. Versare il composto nello stampo e cuocerlo a 160 gradi, per almeno quarantacinque minuti. La torta sarà cotta quando, punzecchiando al centro con uno stuzzicadenti, esso uscirà asciutto. Togliere, allora, la torta dal forno e versarvi il liquore alla mandorla amara a volontà, fino a che ne assorbirà. La torta di riso deve essere ubriacata di questo liquore. A me piace aggiungere anche un poco di alkermes.

Lasciate che la torta si raffreddi e riponetela in frigorifero per almeno un giorno.

Non va tagliata a fette, ma si devono formare delle losanghe, al centro di ognuna si pianteranno degli stuzzicadenti per facilitarne la presa.

La Torte degli Addobbi deve essere gustata con le dita.