La casa dove sono nato e dove ho abitato per più di trent’anni si trova in Via Galliera.

Dal portico sulla strada si entrava per un alto portone cigolante, nero come fuliggine, con batacchi in bronzo, teste di leoni antropomorfi dallo sguardo allucinato come quello dei mostri di Bomarzo, che dava in un androne buio ornato con due coppie di lesene. Pochi gradini sotto un ampio arco conducevano in un secondo androne. In fondo, la porta scura di cantine catacombali, solidi rifugi antiaerei durante la Guerra, da cui proveniva un tanfo tiepido e muffo. Accanto stava l’alto accesso da cui iniziava una faticosa salita di ottantotto gradini interrotta da ampi pianerottoli – il primo cupo e spettrale, l’altro rasserenato dal chiarore esterno. L’ultima rampa di scale si troncava ripida contro ad una porta scorrevole con vetri: casa mia. Arrivata in cima, la gente esclamava con il fiatone:

«Sembra di arrivare in paradiso!»

Giuseppe Guidicini, grande bolognese vissuto tra il Settecento e l’Ottocento, nell’imponente sua opera «Cose notabili della città di Bologna», dedica alla mia vecchia casa poche righe togliendola dall’anonimato dei secoli.

Ed apro ora una parentesi su Guidicini.

Le «Cose notabili» nacquero da pazienti ricerche negli archivi notarili e paiono fondamentali per chi intenda interessarsi alla storia, alle famiglie, all’urbanistica di Bologna fino ai primi anni del secolo diciannovesimo: opera originalissima poiché in essa, per quasi ogni fabbricato della città ottocentesca, vengono narrate le loro storie attraverso i rogiti e i nomi dei proprietari.

Chi fu Giuseppe Guidicini? Per saperlo si deve leggere l’introduzione biografica alle «Cose notabili» scritta dal figlio Ferdinando per la prima edizione del 1868. La maggior parte delle notizie che riguardano Giuseppe Guididicini scrittore provengono proprio da qui. Ferdinando narra che «Giuseppe di Gio. Batt. Guidicini sortì i natali in Bologna li 29 agosto 1763, e sino dall’ infanzia diè a divedere una inclinazione profonda per gli studi. Si diè quindi con amore alla coltura delle scienze matematiche nel Patrio Ateneo, ed in breve vi sostenne con lode gli esami dottorali. Alli 29 aprile 1791, fu approvato pubblico Ingegnere ed Architetto, ed alli 29 aprile I793 pubblico Ingegnere Agricoltore ed Agrimensore. Iniziò la sua camera col prestare i propri servigi alle nobili famiglie Boschi e Malvasia».

Partecipò attivamente alla costituzione della Repubblica Cispadana ed all’assemblea di Reggio Emilia che decretò la nascita del Tricolore italiano.

Scrive Ferdinando Guidicini: «In seguito all’ avvenuta invasione austriaca, partì da Milano il 17 aprile 1799, e passò in Francia assieme al Conte Ferdinando Marescalchi… Nell’agosto del 1800 fece ritorno in Italia, e per affari governativi affidatigli dal suddetto Conte Ferdinando Marescalchi, allora Ministro, s’intrattenne a Milano, da dove ripatriò verso la fine del successivo settembre». Ebbe importanti incarichi dapprima nella Repubblica Cisalpina, poi nel nuovo Regno d’Italia creato da Napoleone e poi ancora fu chiamato a Parigi dallo stesso Imperatore dei francesi. Qui Guidicini sposò una donna assai più giovane e nacque appunto Ferdinando, unico figlio.

Giuseppe Guidicini ritornò a Bologna solamente dopo Waterloo ma – da irriducibile bonapartista qual era – e uomo con la schiena dritta – rifiutò ogni incombenza offerta dal nuovo governo cittadino. Ritiratosi dalla vita attiva, indossò, quindi, gli abiti dell’erudito dedicandosi allo studio di cose bolognesi. Prolifico scrittore, non curò mai la pubblicazione di alcun manoscritto. A questo pensò il figlio.

Giuseppe Guidicini morì a Bologna il 25 gennaio 1837.

Sulla mia vecchia casa, ora situata al N. 37 di Via Galliera e al N. 497 della Strada di Galliera secondo la numerazione in uso fino all’anno 1878, Guidicini annota che, il 9 marzo 1540, un tal Cesare Zani la affittò a «Giovanni Antonio Sangiorgi anche a nome del cav. Aldrovandino e fratelli, figli di Giovanni Malvezzi, per annui scudi 56 d’oro. Rogito Gio. Battista Canonici. Confina la strada, e Giulio Guidotti di sopra». All’epoca la casa aveva anche una stalla.

A metà del secolo sedicesimo secolo la costruzione già esisteva e, probabilmente, nemmeno in quell’epoca lontana doveva essere recente. La facciata, d’altra parte – semplice, scarna – suggerisce una più lontana origine medioevale.

Cesare Zani, notaio di professione, concluse dunque il contratto di locazione con Giovanni Antonio Sangiorgi per cinquantasei scudi all’anno, equivalenti a circa duecento grammi di oro.

Gli Zani, ricchi mercanti di lana, provenivano da Firenze. A Bologna fecero parte della magistratura e degli Anziani Consoli per il governo della città.

Pure la famiglia Sangiorgi aveva antiche origini: probabilmente proveniva da Castello di San Giorgio, l’attuale San Giorgio di Piano, da cui il cognome. Tra i Sangiorgi s’ebbero sia Gonfalonieri che Senatori.

Insomma, due famiglie benestanti.

Il contratto di locazione fu concluso anche a nome del cavaliere Aldrovandino Malvezzi e dei suoi fratelli, figli di Giovanni.

C’è chi sostiene che questa nobile famiglia avesse lontane origini tedesche ma, più probabilmente, i Malvezzi provenivano da Budrio. Divisi in diversi rami, i Malvezzi furono grandi antagonisti dei Bentivoglio, signori di Bologna. Il 27 novembre 1488, con l’aiuto della famiglia Lambertazzi, i Malvezzi tentarono infatti di cacciare da Bologna Giovanni II Bentivoglio. Il fatto è stato rubricato come la Congiura dei Malvezzi. Per questo motivo i Malvezzi furono esiliati, potendo rientrare solo nel 1506 dopo la la cacciata dei Bentivoglio, allorché Bologna passò sotto il dominio dello Stato Pontificio.

E’ importante per me, quale amante del melodramma, ricordare che in un immobile della famiglia Malvezzi fu allestito tra il 1651 e il 1653 un teatro che in breve divenne famoso non solo in Italia per la bellezza dei suoi spettacoli. Il nobile Teatro Malvezzi prese fuoco nel 1745, in una notte, dopo poco meno un secolo di vita.

Guidicini, a proposito della mia casa natale, termina scrivendo che «Nel 1715 era di Domenico Romani, poscia delle suore cappuccine».

Non ho trovato alcuna notizia su Domenico Romani.

Con piacere constato, infine, che le parole dell’erudito e i racconti di mio padre coincidono: la casa aveva ospitato delle suore, forse addirittura un convento, probabilmente fino al 1796, anno in cui il Governo filonapoleonico della città, per rimpinguare le magre pubbliche finanze messe in ginocchio anche dagli stessi francesi, soppresse ed espropriò tutti i conventi con meno di quindici religiosi, non potendo esservi più di un convento per ogni ordine religioso; il numero di questi edifici fu così più che dimezzato.

Passata la temperie napoleonica, casa mia non ritornò alla Chiesa e rimase una delle tante abitazioni civili del centro di Bologna.

Si arriva così al secolo scorso.

Via Galliera 37 entrò a far parte del consistente patrimonio immobiliare di un avvocato bolognese, Giorgio Alessandri. Mi ricordo che, quando mio padre era in vita, l’avvocato veniva a riscuotere personalmente il non elevato canone della casa, proprio come si faceva una volta. I due conversavano a lungo anche perché mio padre era veramente brillante.

L’avvocato morì lasciando tutti i beni al suo unico figlio Alessandro. Questi aveva conseguito una laurea in ingegneria, ma non esercitò mai la professione: tenere dietro a centoventisette tra case, uffici, negozi e capannoni non doveva essere uno scherzo. Alessandro si trovò perfino ad essere proprietario della sontuosa villa Clara abitata dal vero fantasma di una bambina murata viva, forse per punizione.

Si guarda sempre con invidia chi beneficia di ricche eredità. E invece l’Ingegnere non suscitava questo sentimento perché faceva una vita molto frugale. Viveva con una governante in un’antica abitazione mal tenuta di Via Barberia.

Dimesso negli abiti quanto trascurato nella cura di sé, pareva uno spiantato maleodorante a cui allungare qualche spicciolo. E invece con lui s’estingueva un’antica famiglia.

Provvisto di un bagaglio di belle letture scientifiche, storiche, filosofiche, forse non recentissime, e di una ricca interiorità derivante dall’intensa religiosità – seppur logorroico – conversavo con lui volentieri.

Non riuscì a tenere dietro da solo a tutto quel ben di dio che aveva ereditato dal padre. Sciatto anche con le cose, lasciò che gran parte gli immobili andassero alla malora, compresa Villa Clara. E non vendette mai alcunché delle sue proprietà, mantenendo integra la consistenza di un patrimonio famigliare che cadeva sempre più a pezzi.

Affidò quindi l’amministrazione di quell’ambaradan di mattoni ammalorati ad un certo professore che peggiorò la situazione.

Secondo il muratore di fiducia dell’Ingegnere, si chiamava Tassinari, questo amministratore si metteva in tasca la maggior parte delle entrate derivanti dall’affitto dei fabbricati. Non avendo denaro per le riparazioni – ma forse era anche spilorcio – o l’inquilino pagava di tasca propria, oppure il povero Alessandri provvedeva personalmente, coadiuvato da Tassinari, trasformandosi di volta in volta in muratore, lattoniere, fabbro, idraulico.

Alessandri, uomo assai mite, temeva le sfuriate di mia madre per le perdite di pioggia che provenivano dal tetto plurisecolare. Sfuriate che, con minaccioso indice puntato, così principiavano: «Chèr al mî Inżgnîr…». Non servivano a nulla perché era semisordo. O almeno così sembrava.

L’Ingegnere, sempre a detta del muratore, conciliava il diavolo con l’acqua santa poiché in lui conviveva l’ardore politico di un comunista sfegatato con l’anima di un vero credente. Tassinari sosteneva che dopo di sé avrebbe addirittura devoluto ogni suo avere a favore delle Opere Pie.

Alessandro Alessandri trapassò nel 2004. E ci fu il colpo di scena.

Al momento dell’apertura del testamento, una degli eredi apprese d’essere figlia di Alessandri, nata da un lontano amore non gradito alla sua famiglia. Una storia che sa di letteratura.

L’Ingegnere abbandonò madre e figlia, rimanendo con scrupoli e grandi sensi di colpa per quasi un’intera esistenza.

La vecchia casa medioevale di Via Galliera da diverso tempo è sottoposta ad un consistente restauro per poi essere venduta.

E allora ho chiesto a mia mamma:

«Che ne diresti di ritornare ad abitare in ‘viagallieratrentasette’?»

La risposta è stata questa:

«Non mi passa neanche per l’anticamera del cervello!»

Forse ha ragione lei: la nostalgia è una brutta malattia.

Tag: Via Galliera

La Torta degli Addobbi

L’arte di saper cucinare costituiva per le massaie bolognesi, in dialetto le arżdåure, una parte non trascurabile della dote. Questo significava che una brava arżdåura doveva saper preparare almeno i cardini della cucina bolognese: la sfoglia di pasta all’uovo con il matterello, il profumato ragù di carne – la cónza, come dicevano i vecchi – e il brodo. Seguivano a ruota le tagliatelle asciutte, i tagliolini e passatelli in brodo, le lasagne, i tortelloni e i tortellini, poi la carne al forno con patate e verdura cruda, il bollito misto con salsa verde e verdure al burro imbiancate di parmigiano filante.

Un posto minore dentro al baule della massaia emiliana veniva occupato dai dolci. Al termine di un pranzo festivo costituito da robuste vivande, sembravano quasi degli intrusi.

I classici dolci al termine di un pranzo bolognese erano quindi, preferibilmente, quelli al cucchiaio come il fior di latte, le pere e prugne all’alkermes, la zuppa inglese e le pesche al forno. Cose semplici, gustose, d’antico sapore.

Facevano parte della dote delle brave massaie altri dolci tradizionali. Delizie apparentemente semplici, più o meno rustiche, che entrano con più difficoltà negli stomaci già riempiti di ricche portate: la torta di tagliatelle, le sfrappole, i sabadoni, le raviole, il certosino, gli zuccherini, la torta di riso, le mistocchine, le tagliatelle fritte, la ciambella dura e tenera, la pinza… Alcuni di questi erano legati a festività o ricorrenze: le raviole si cucinavano per San Giuseppe, il certosino per Natale, gli zuccherini per gli sposalizi, le tagliatelle fritte e le sfrappole si preparavano per Carnevale.

Anche la torta di riso è un dolce da sempre collegato ad una ricorrenza precisa, la Festa degli Addobbi. Pressapoco nel 1470, il cardinale Gabriele Paleotti istituì questa importante festa cittadina che si ispirava all’antica processione per il Corpus Domini.

Ogni anno, cinque parrocchie della città celebravano la Festa degli Addobbi secondo una cadenza decennale. I festeggiamenti culminavano nella processione che si sviluppava per le strade appartenenti alla Parrocchia.

Il nome di Festa degli Addobbi derivava dal fatto che le finestre sulle strade venivano ornate, per cinque giorni, con bei drappi damascati e tappeti. Gli Addobbi, appunto, I parrocchiani spargevano, inoltre, fiori lungo il percorso della processione, costruivano apparati trionfali e altre scenografie nelle piazze e piazzette, esponevano quadri. Si fasciavano le colonne dei portici con dei velluti preziosamente ricamati e lungo il percorso della processione, venivano distesi dei veli da un lato all’altro della strada. La sera sulle finestre, sui balconi, si esponevano candelabri e lumini accesi. C’era una vera competizione tra una Parrocchia e l’altra, nella ricca Bologna di un tempo, per rendere più sfarzosa la festa sotto i portici e per le strade.

Era una vera festa di popolo, una festa con le porte delle case aperte per accogliere parenti e amici ai quali si offriva il lambrusco e la torta di riso, denominata “Torta degli Addobbi”. Una specialità solo di Bologna.

Napoleone Bonaparte dileguò in un baleno questa ricorrenza e fu ripristinata, seguendo toni minori, nel 1818.

A questo punto facciamo qualche considerazione sulla Torta degli Addobbi prima di fornire le ricette.

Essendo un dolce popolare, non esiste una sola ricetta autentica ma tante ricette con sensibili varianti nella quantità degli ingredienti. Quella depositata presso la Camera di Commercio, che qui riporto, pretenderebbe di dare un crisma d’ortodossia ad un qualcosa che esiste solamente in termini di innumerevoli vulgate.

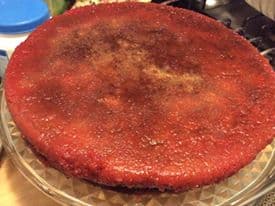

La Torta degli Addobbi non appare particolarmente bella, ma è una prelibatezza ricca e squisita.

Apparentemente semplice nella fattura, occorre pazienza per fare bene questa torta.

Solitamente io inizio la prima fase di lavorazione prima della cena poi lascio fermo l’impasto per una notte e l’intera mattina successiva e, infine, cuocio in forno nel pomeriggio.

Dopo la cottura, è bene che la torta rimanga ferma per un giorno o due, meglio al fresco, affinché il raffinato gusto della torta si esalti al massimo. La regola empirica è che più giorni passan e più diventa buona.

La torta di riso, inoltre, è pesante per via dell’umidità che deve conservare anche dopo svariati giorni. Guai mai se risulterà asciutta.

Per la cottura è bene sempre utilizzare uno stampo metallico assai spesso.

Questi sono gli ingredienti delle tre varianti che propongo.

Ricetta depositata alla Camera di Commercio di Bologna

Latte, 1 litro

Riso, 200 gr

Zucchero caramellato, 200 gr

Zucchero vanigliato, 100 gr

Tuorli d’uovo, N.3

Uova intere, N.3

Mandorle 100 gr

Un bicchierino di mandorla amara

Cannella, una stecca

Chiodi di garofano

La buccia grattugiata di un limone

Un pizzico di sale

Quattro o sei amaretti, facoltativi

Ricetta della signora Lena

Questa ricetta fu data a mia madre da una vicina di casa che mi aveva visto nascere. La signora Elena, da tutti chiamata Lena. Aveva gestito una trattoria sotto casa mia, in Via Galliera, ed era la sorella del proprietario della Trattoria ‘Da Vito’, la trattoria degli artisti, dove andavano Francesco Guccini, Lucio Dalla, Ron, Andrea Mingardi, Giorgio Gaber, Red Ronnie.

Latte, 1 litro

Mandorle, 150 gr

Riso, 150 gr

Cedro candito, 100 gr

Zucchero vanigliato, 50 gr

Amaretti, 100 gr

Zucchero, 100 gr

Uova, N.6

La mia ricetta

Trascrivo ora la ricetta che di gran lunga prediligo. Il risultato è un dolce particolarmente raffinato, quasi da alta cucina. Si trova nel bellissimo libro dal titolo «La cucina di Bologna» di Alessandro Molinari Pradelli (figlio del grande direttore d’orchestra Francesco Molinari Pradelli).

Latte 1 litro

Riso originario, 100 gr

Zucchero vanigliato, 100 gr

Zucchero semolato, 400 gr

Mandorle dolci, 100 gr

cedro candito, 100 gr

Amaretti, 50 gr

Tuorli d’uovo, N.6

Albumi, N.4

Mezzo bicchiere di liquore alla mandorla amara

La scorza grattugiata di un limone

Un pizzico generoso di sale

La preparazione è la seguente:

Portare all’ebollizione il latte, quindi aggiungere il riso, una presa di sale, la buccia grattugiata di un limone. Abbassare la fiamma e fare cuocere fino a che il latte sarà totalmente assorbito.

Nel frattempo tostare le mandorle sbucciate e poi sminuzzarle grossolanamente. Tagliare il cedro a cubetti. Tritare gli amaretti ed ammorbidirli con mezzo bicchiere di liquore alla mandorla amara.

Poco prima di togliere il riso dal fuoco, caramellare lo zucchero nelle quantità prescritte. Quindi incorporare il caramello al riso cotto, poi aggiungere lo zucchero semolato, le mandorle tritate e il cedro candito. Lasciare che il composto si raffreddi e quindi aggiungere le uova intere e i tuorli, amalgamando con energia.

Coprire il tegame e lasciare riposare per almeno dodici ore.

Il giorno dopo, imburrare lo stampo metallico e cospargerlo di pan grattato. Versare il composto nello stampo e cuocerlo a 160 gradi, per almeno quarantacinque minuti. La torta sarà cotta quando, punzecchiando al centro con uno stuzzicadenti, esso uscirà asciutto. Togliere, allora, la torta dal forno e versarvi il liquore alla mandorla amara a volontà, fino a che ne assorbirà. La torta di riso deve essere ubriacata di questo liquore. A me piace aggiungere anche un poco di alkermes.

Lasciate che la torta si raffreddi e riponetela in frigorifero per almeno un giorno.

Non va tagliata a fette, ma si devono formare delle losanghe, al centro di ognuna si pianteranno degli stuzzicadenti per facilitarne la presa.

La Torte degli Addobbi deve essere gustata con le dita.